この記事を読んでいただきたい方:

ベランダ鉄骨腐食の傾向と対策方法について把握しておきたいオーナー様、ベランダ鉄骨の錆び腐食トラブルに悩みつつも交換工事ではなく補修で解決したいオーナー様向けの記事です。問題発生後の具体的な対策と延命方法に関するガイドとなります。

目次

ベランダ鉄骨錆びの傾向とリスク ~床下がボロボロに~

鉄骨ベランダの「錆びの傾向」

鉄骨製のベランダは、床面がコンクリートでも、そのすぐ下の骨格は鉄で作られているわけですが、この構造事情が原因で鉄骨錆びに気付くのが遅れるケースがあります。日常のベランダの使用時は手すりの異変には気付けても、床下の鉄骨は隠れているので、気が付いたらボロボロに錆びているという場合があります。

ベランダ床下の錆び発見が遅れる理由

- 手すりとの違い: 日常的に目にする手すりの錆びは発見が容易です

- 構造的な死角: バルコニーの床下にある鉄骨は、日常生活で確認する方法がなく、気づいたときにはボロボロで、対処が遅れる根本的な原因になります

また、床下鉄骨はベランダの床を支える重要な部分なので、放っておくとベランダ倒壊のリスクを抱えてしまいます。

ベランダ鉄骨錆びの原因

結論からいうと、バルコニーの床面劣化の主な原因は「防水寿命切れ」です。

バルコニー床面には雨水の浸水を防ぐための防水処理が施されていますが、その耐用年数は一般的に10年程度です。防水層が劣化・寿命を迎えると、コンクリートのひび割れや不自然な隙間から内部への水の浸透が始まります。

浸水が始まると、コンクリート床面を支えている鉄骨材に湿気が停滞して腐食していきます。錆びは虫歯のように範囲を拡大しながら手すり根本などの接合部にも達します。こうなってくると「手すりが外れる」、最悪のケースはバルコニーそのものがグラつくというトラブルに繋がります。

鉄骨ベランダの錆び進行の流れ

- 浸水開始:劣化した防水層から水が内部に浸透します

- 鉄骨の腐食: コンクリート床を支えるデッキプレートや鉄骨が湿気により腐食し始めます

- 錆の拡大: 錆は徐々に範囲を広げ、手すりの根元など、関連する鉄部全体に広がります

- 重大な構造トラブルへ: 「手すりの脱落」や「柱接合部や根元の大きな錆び穴」など鉄骨がボロボロになってきます。最悪のケースでは「バルコニー全体のぐらつき・崩落」といった、居住者様の安全を脅かすリスク要因になります

派手な交換工事を回避して、延命補修も選択肢?

床コンクリートの耐水やり直しだけでは乗り越えられない、強い腐食が出てくると「いっそアルミのベランダに交換か・・」という発想になります。それも正解ですが、今後の生活計画にマッチした選択肢(補修工事)も模索することもあると思います。

交換工事と補修工事の差

- 交換工事:根本的な解決になるが、工事費用が高額(撤去費用などの付帯費用も発生)。建物より長寿の可能性?25年以上の解決目安。

- 補修工事:暫定補強という選択肢。工事費用は交換と比べて3分の1~半額程度(優先順位を絞るから)だが、外観復旧はできない。5年~15年前後の解決目安。

交換と補修は似て非なる工事で、役割と目的が異なります。今後の建物維持年数や利用シーンを考えてどちらがオーナー様に適しているか、ご検討ください。

溶接による延命補修工事の具体的な手順

交換ではなく補修工事を選んだ場合は、下記のような工事の流れになります。

手順1:ケレン作業(鉄部表面の錆び、旧塗膜の除去)

ケレンとは、専用のナイロン不織布や研磨工具を用いて、鉄部の表面に固着した錆びや古い塗膜を削り落とす作業です。腐食の範囲と深さを露出していきながら、その後の補修方法(塗膜保護?溶接補修?)を仕分けていきます。この工程がとても重要ですべての補修作業の起点になります

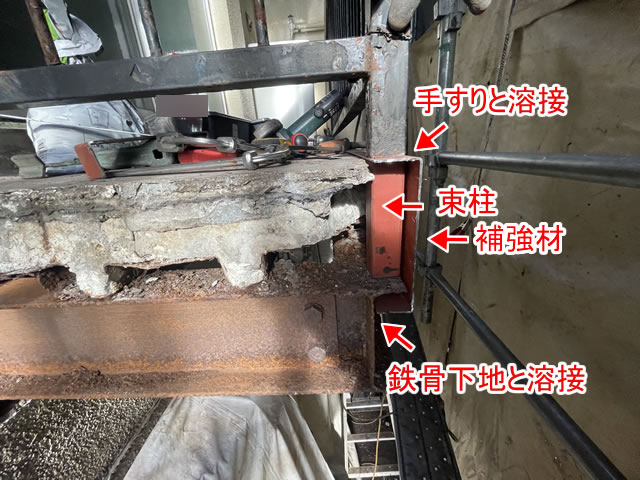

手順2:新規補強パーツの溶接

腐食した部分を補強するため、工場で製作した新たな鋼材パーツを用意します。これを既存の鉄骨下地に正確に配置し、溶接して強固に一体化させます。

手順3:構造の一体化と強度回復

新しい増設パーツがバルコニーの外周を囲い、手すりと再度繋ぎ合わせることで、構造体としての一体性が回復します。これにより、新築時と同等、あるいはそれ以上の強度を確保することが可能です。

最初から補強パーツを作っておくのではなく、解体後の形状なりに合わせて造作していくので時間を要する工程でもあります。

溶接補修が完了した鉄骨全体に、鉄部塗装と耐水コーティングを施せば補修工事は完了です。塗装や耐水は、将来的な錆び進行リスクを軽減して耐久性を高めるので延命効果を得ます。

また、ベランダ床がスノコであるタイプの補修工事例もございます。

消費者庁の注意喚起も確認してください

2016年、消費者庁が「賃貸住宅の建物及び付帯設備に不具合はありませんか?」という形で、建物オーナーに対して定期的な点検と適切なメンテナンスを呼びかけています。所有する資産と入居者様の安全を守るため、一度公式サイトのPDF情報をご確認ください。

バルコニー鉄骨の錆びトラブルがご心配のオーナー様、交換工事ではなく補修工事でトラブル回避ができるかもしれません。お気軽にお問い合わせください。

鉄骨腐食錆びトラブルのお問合せはこちら。

要約Q&A

Q:鉄骨ベランダの錆びの傾向は?

A:日常生活では確認しにくい(できない)、床下の鉄骨フレームに錆びが進行する傾向にあります

Q:なぜ日常生活では確認しにくい(できない)の?

A:ベランダを出入りするとき、金属部として手すりなどは日常的に目視できても、床下が視界に入ることはないからです

Q:鉄骨ベランダの錆びの解決方法は?

A:錆びの程度、維持年数によって交換工事あるいは補修工事が主な解決方法です。解体という選択肢も。

Q:交換工事と補修工事の差は?

A:耐久想定年数、外観品質、工費費用の差があり、工事の役割も目的も異なります

Q:交換工事と補修工事、どちらがいいの?

A:今後の維持年数による分かれ道のほか、賃貸物権と戸建て物権でも解決スタンスは変わってくると思います

Q:補修工事の費用は?

A:工事内容や範囲によりますが、相場的にいえば、交換工事の半額から3分の1程度まで絞れないと延命補修の意味がないと思います