この記事を読んでいただきたい方:

アパート共用廊下が腐食して「床が抜けてしまうかもしれない」と心配なオーナー様、維持年数がわずかのため交換工事ではなく延命補修でなんとかできないか調べているオーナー様向けの記事です

床が抜けそうな共用廊下の実情

「廊下に歩いてて落ちてしまうのではと不安」という居住者様からの声もあったようです。実際の現場の分析状況を端的にいうと下記です。

- 床の一部の欠落:床面モルタルの一部が抜け落ち、腐食した鉄骨が剥き出しになっている

- 鉄骨フレームの深刻な腐食: 床を支えるべき鉄骨は、長年の腐食ダメージを抱え、本来の強度を大きく失っている

- 耐水機能の喪失: 廊下の床面にある防水膜は完全に寿命を迎えている。いまから耐水機能を復旧するのは不可能

このままでは、2020年に実際に起きた「アパート廊下の床抜け事故」のような、重大な人的被害につながる可能性が非常に高い状態です。

参考:アパート2階外廊下の床抜け5人転落 北海道・苫小牧:毎日新聞

オーナー様の悩みは、維持年数と資金事情

アパートの維持年数があと数年であっても、入居者様の安全を考えれば、危険な状態を放置することはできない。でも、現実問題として高額な交換工事には簡単には踏み切れない・・。

このようなお悩みを持たれているオーナー様が少なくありません。

この場合の「維持年数」とは、「建物の売却(オーナーチェンジ)の話があり、慎重な資金運用が必要」「あと数年で建物の建て替え予定である」「いまの居住者様が退去したら解体を考えている」「行政から補修勧告を受けた」など、オーナー様が抱えるお悩みはそれぞれです。

そこで、交換工事以外の選択肢として延命補修があります。安全確保以外の要素をそぎ落として、既存の設備を流用しながら工事費用を最小限にする工事です。

【注意】この延命工事は数年の維持を目安にした作業です。10年以上の中長期的な運用をする場合は不向きかもしれません。

鉄骨廊下の延命補修計画

今回の延命補修計画、要点は以下の2つです。

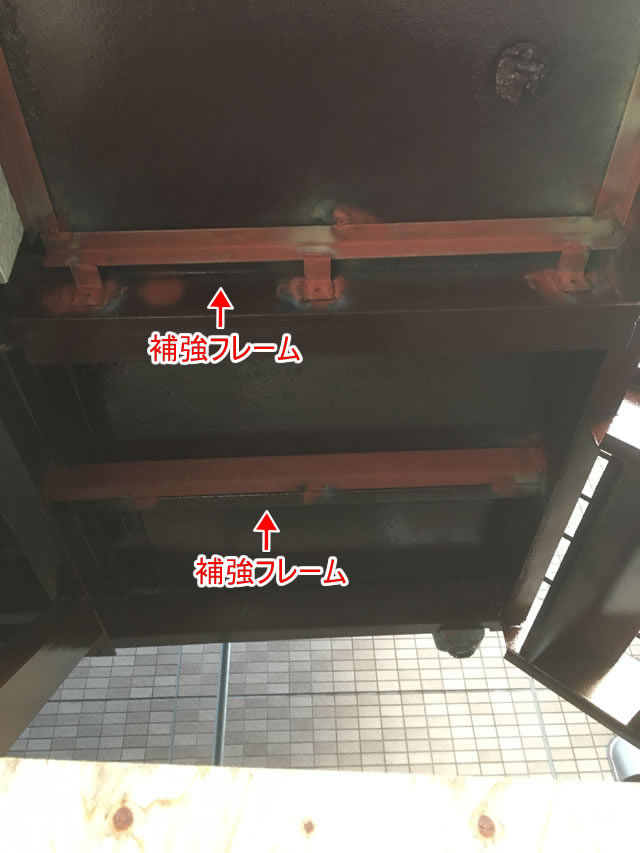

- 補強フレームの増設:既存の鉄骨フレーム(黒)に新しい「補強フレーム(赤)」を溶接し、鉄骨強度の底上げをする

- 床鋼板の増設: 抜け落ちた部分を中心に、新しい鋼板を設置して床面を再生する。

延命補修は、「比較的強度が残っている鉄骨から、弱った鉄骨へ力を貸してもらう」が基本です。腐食した鉄骨の脇に新しい「補強フレーム」を溶接し、周りの構造鉄骨と連結させることで、弱った部分だけでなく、鉄骨全体の強度バランスを復旧させて、床が抜けるリスクを回避します。

延命補修工事の実際の工事例

(1)補強フレームの溶接

腐食した鉄骨フレームを両側から挟むようにして、新しい補強フレームを溶接で固定します。このフレームの位置が重要で、弱った鉄骨と健全な鉄骨を繋ぐだけでは足りず、廊下全体の強度にも好影響が出る位置を探して設置することで工事費用を最大限に活用します。

(2)床鋼板の増設

床が抜け落ちていた箇所には、厚い鋼板(チェッカープレート)を設置します。このときは旧床面の凹凸(不陸)が多くあったので、床鋼板の下に高さ調整用の金物を仕込んで、歩行時の安定性を確保しました。

(3)防錆塗装と鉄部塗装

溶接補強が終わったら防錆塗料を塗布します。

よく誤解されがちですが、防錆塗装(通称サビ止め)は、それ単体で錆を完全に防ぐものではありません。この後に塗る「鉄部塗装(酸化抑止)」の密着性を高め、延命効果を最大限に引き出し、かつ、塗膜を長持ちさせるための重要な下地処理をいいます。業界的には「下塗り」と呼ばれる工程であり、鉄部塗装の下準備の部分です。

参考:ハイポンファインプライマーⅡ(防錆 / 下塗り):日本ペイント

建物の寿命に合わせて、最適な選択を

今回のような工事は、建物の残存年数が数年であるという状況を踏まえた「最後の補修措置」となるでしょう。共用廊下の延命補修は状況に応じて工法はさまざまです。健全な鉄骨がない場合の苦肉の延命工事も行いました。

参考:他社が断った「踊り場」の補強工事例

弊社は、必ずしも「すべてを新しく交換する」ことが最善の解決策だとは考えていません。建物の資産価値、資金計画、そして残された時間を総合的に考慮し、オーナー様にとって最も合理的で無駄のない修繕計画をご提案することを心掛けています。

鉄骨補修をご検討のオーナー様、弊社はきっとお役にたちます。

要約Q&A

Q:この工事は、どのような補強をしたのか?

A:比較的健全な鉄骨を残して、弱った鉄骨の補強をしながら、廊下の床が抜ける危険性を回避するための延命補強です。長期的な耐久性ではなく、短期的な安全性確保を目的としています。

Q:何年延命できるの?

A:率直にいうと「放置期間と維持年数」が延命期間の算出の目安となります

Q:延命補修の費用は?

A:工事内容によりますが、相場観としては、交換工事の3分の1から半額くらいで実現できるようご提案することが多いです

Q:延命補修の期間は?

A:工事内容によりますが、早ければ1両日、アパート工事だと半月以上かかることもありますが、工事期間中の使用制限はほぼございません。

Q:延命補修は交換工事とどう違うの?

A:交換工事よりも低コスト、短期間で対応できる点が挙げられます。一方、既存の構造を活かした延命措置であるため30年以上の耐久性が出るかはわかりませんし、延命期間によっては定期的メンテナンス(7年前後目安)も必要です