この記事を読んでいただきたい方:

鉄骨バルコニーが腐食し、業者から「交換工事」を提案されて悩んでいるオーナー様。既存のバルコニーを活かしつつ、低コストで安全性を回復させる「延命修理」の方法を知りたいオーナー様向けの記事です。

「床」が弱りやすいのが鉄骨設備の特徴

鉄骨バルコニーでは「床鉄板」、鉄骨階段では踊り場の「床鉄板」「段板」が腐食で弱りやすいです。理由は、錆びる原因(湿気など)に触れる面積が広く、骨格構造のような強度がないからです。

逆にいえば、弱っている部分を補修することで復活できるかもしれません。鉄骨バルコニーは適切な補強修理を施すことで、延命できる可能性が高いです。全てを交換せずとも、問題のある箇所だけを的確に修復し、建物の寿命に合わせた「延命」も選択肢としてあることをオーナー様にお伝えしたいです。

目次

鉄骨バルコニーの錆び、確認ポイント

ご相談の鉄骨バルコニーを視察します。鉄骨バルコニーの構造、腐食ルートを確認しつつ、補修必須の場所を探っていきます。主な確認ポイントは下記です。

- 構造体の健全性: 鉄骨バルコニーを支える「柱」や「梁」に十分な強度が残っているか。基本構造に一定の強度があれば、それを基点とした補強の道筋をたてます

- 腐食の進行度: 床鉄板の裏や鉄骨の接合部など、錆びの影響を受けやすい箇所を予測しつつ、現状の腐食進行度を探ります

- オーナー様の将来計画: 「あと何年このバルコニーを使いたいか」というご希望は、補強の範囲や方法を決める上で最も重要な指針となります。

また、一見すると腐食がひどい床板も、解体してみないと本当のダメージは分からないことが多く、着工後に隠れた腐食に出くわすこともあります。想定外の展開にも柔軟に対応すべく、総合的な視点で現地を視察します。

バルコニーを下から覗くと床鉄板の腐食が確認できます。梁や柱の接合状況、床鉄板を支える下地フレームの健全性を確認します。

先ほどの床鉄板をバルコニーの上から確認します。実際に歩いてみて、下地フレームとの固定具合や踏んだときの反動を確認します。

ちなみに、これまでは不安な箇所に上から鉄板を置いていたとのことでした。

床鉄板の補修計画

上記が「現状バルコニーの断面図」です(自前のイラストですみません)。赤い矢印の部分が危険性の高い腐食部分です。

バルコニーの柱はまだ健在であったため、柱を起点にして強度復旧して、新しい床鉄板を施工する計画です。

- 問題点: 柱の強度は保たれているものの、床を支える「下地フレーム(根太)」や床鉄板の腐食が激しく、歩くと沈み込む。将来的に床が抜けるリスクあり。

- 補修プラン: 健全な柱は残して補修工事の起点にする。腐食して強度を失った「下地フレーム(根太)」を再構築して、「床鉄板」を敷き直す。

上記が「延命工事後のイメージ」です(また自前のイラストですみません)。青い部分が主要な補強箇所となります。※他にも細かに補強をしていますがこの記事では省略します

この計画により、バルコニー全体を交換するよりも大幅にコストを抑えつつ、必要な強度を回復させることができます。

実践:鉄骨バルコニー補修工事 ~鉄骨溶接~

ステップ1:解体と隠れた腐食の確認

床鉄板を解体します。下地フレーム(根太)の接触部分が錆びてなくなっていることがわかります。これが専門家による予見が必要な箇所です。この腐食穴は床鉄板を解体したときに初めて確認できます。

ステップ2:下地フレームの再構築

腐食した鉄骨の状態に応じて、最適な工法で強度を回復させます。

- 「ギブス」補強: 既存の鉄骨に、新しい補強材を「ギブス」のように作って、現地溶接、強度を確保します

- 部分交換・肉付け: 腐食した部分だけをピンポイントに切除し、新しい鋼材を溶接して「肉付け」することで、元の状態に復元します。

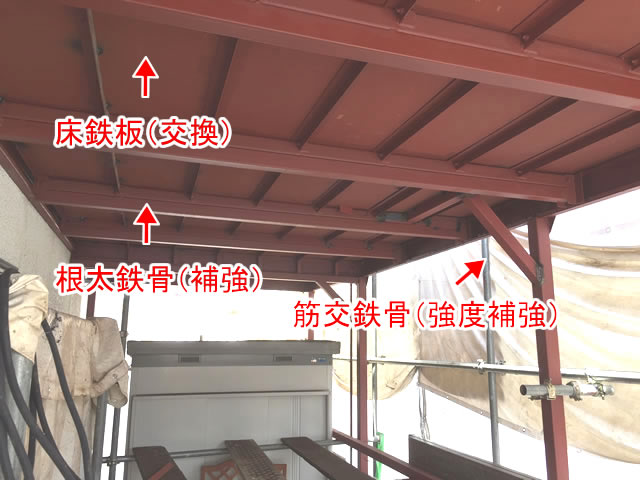

これらの作業は、既存構造への負荷を最小限に抑えながら進めます。「朱色の鉄骨」がありますがコレが今回の工事で増設している「補強鉄骨(工場で製作してきたパーツ)」です。

部分・肉付け工事の開始。腐食部を除去します。

部分・肉付け工事の完了。除去した腐食部を補強鉄材で肉付けをします。

ギブス補強と肉付けを繰り返して、床鉄板のための下地フレームを再生していきます。

実践:鉄骨バルコニー補修工事 ~床鉄板~

床鉄板を上から見た写真

補強が完了した下地フレームの上に、新しい床鉄板を設置します。バルコニーの面積が広い場合は鉄板を分割して設置して、現地で溶接します。

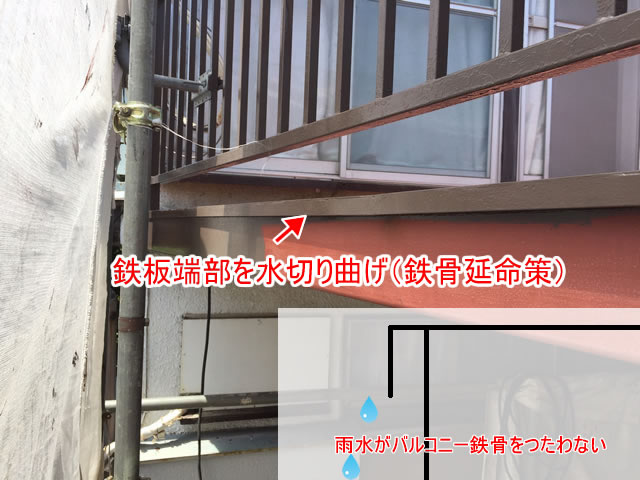

床鉄板を横から見た写真

床鉄板の端を外側に少し折り曲げる「水切り(やや長めに作って垂直に曲げる)」という加工をしました。これにより、雨水が構造鉄骨へ流れ込むのを防ぎ、腐食の再発リスクを低減します。

床鉄板を下から見上げた写真

再構築した根太鉄骨(下地フレーム)、ギブス補強をした鉄骨柱が床鉄板を支えます。

鉄骨工事が終わったら鉄部塗装で仕上げます。

実践:鉄骨バルコニー補修工事 ~長尺シート~

鉄骨補強の効果を最大化、長期間維持するため、床鉄板に長尺シートを敷設します。長尺シートは分割された鉄板の隙間をカバーし、床面の弱点である「雨水」や「紫外線」もカットします。

下地処置のうえ、純正のボンドをまんべんなく塗布します。

ベージュに見えているものが長尺シート(タキストロン)です。厚さ2.5mmの複層ビニール構造なので、床面への浸水リスクを抑止します。

長尺シートの敷き設が終わりました。右下が工事前の状況です。

長尺シートのメリット

- 高い耐水性: 鉄部への水の侵入を大幅にシャットアウトし、腐食予防となる

- 安全性向上: 表面の凹凸が滑り止めの役割を果たし、雨の日も安心

- 断熱効果: 夏場の鉄板の熱さを緩和する

- 工期短縮:接着工法なので、数日の工期で完了する

- 柔軟な施工性:耐水塗装のような「使用禁止」時間がほぼない

- 美観向上: 見た目が美しくなり、バルコニーの印象が刷新される

施工後、シートの端と鉄骨の隙間はシーリング材で埋めます。このシーリングは7年前後で劣化することがあるため、鉄部の再塗装と同じタイミングでの点検・補修をお勧めします。

まとめ:賢いバルコニー補修のポイント

今回の鉄骨バルコニーの延命補修は、以下の3つの工事の組み合わせで成り立っています。

- 鉄骨補強(強度の回復): 危険な箇所をピンポイントで直し、安全性を確保する

- ウレタン塗装(鉄骨の保護): 鉄骨全体を塗膜でコーティングし、酸化を防ぐ

- 長尺シート(腐食の予防): 床からの水の侵入ルートを完全に遮断する

すべてを交換する高額な工事の他に、建物の状況に合わせた最適な「延命修理」を検討することで、コストを抑えながら資産価値を守ることも選択肢にございます。オーナー様からもご満足頼いただき、通った職人も笑顔でした。ありがとうございました。

バルコニーの腐食でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

【参考】鉄骨バルコニーの根太鉄骨交換工事

【参考】鉄骨バルコニーのデッキプレート補強工事

要約Q&A

Q:鉄骨の延命補修とはどんな工事なの?

A:危険性の高い腐食をピンポイントに補修・再構築して、鉄骨の寿命を延ばす工事です。交換工事に比べて3分の1から半額程度の費用で実現できることが多いです

Q:今回の工事を箇条書きにすると、どういう流れだったの?

A:下記です。

- 現地調査(構造・腐食状況・使用予定年数の確認)

- 延命計画とお見積

- 腐食部の解体と補強鉄骨の溶接で再構築

- 新しい床鉄板の敷設と水切り加工

- 鉄部塗装で防錆処理

- 長尺シートで耐水措置

Q:この工事はどれだけの時間がかかったの?

A:2週間~3週間程度です

Q:この工事で、この鉄骨バルコニーはどれくらい維持できる?

A:定期メンテナンスをしていけば、15年前後の維持を期待できます。参考までに、鉄骨延命工事後のメンテナンスガイドのページもご覧くださいませ