このようなオーナー様のお役に立つ記事です:

鉄骨ベランダが錆びてボロボロの部分があるオーナー様。ベランダの床が沈むような違和感があるオーナー様。ベラsンダの柱や手すりが錆びて穴が開いたり、グラグラしていて補修方法を調べているオーナー様向けの記事です

「かれこれ40年近くのベランダの錆、このまま放置して大丈夫だろうか…」

「もし錆で床が抜けたり、手すりが壊れたりしたら…」

結論からお伝えします。鉄製ベランダの錆は、安全性を著しく低下させる危険なサインであり、放置してはいけません。放置するほど、延命の可能性が低くなってしまいます。

でも、ご安心ください。この記事を読めば、ご自宅のベランダが今どのような状態で、次に何をすべきかが明確になります。

大切なご自宅やアパートの鉄製ベランダに錆びが気になっていて、その強度や安全性に大きな不安を感じていらっしゃるオーナー様に、延命補修工事の選択肢をご提案します。

目次

こんな状況だと注意。ベランダ鉄骨の錆び腐食。

アパートやご自宅のベランダが、以下のような状況になっていたら、DIYでは解決できません。専門業者による補修工事のタイミングです。

鉄骨が膨張・変形している

錆び腐食が内部で進行すると、鉄が膨張して塗装を押し上げ、表面がボコボコになることがあります。鉄骨強度が低下している状況です

手すりや柱を揺らすと、グラグラする

接合部分のボルトや溶接部が錆びることで、鉄骨の肉厚が薄くなり、本来の構造力を失っています。崩落や欠落による人的被害の要件を満たしています

錆で穴が開いている・鉄がボロボロと崩れる

鉄の厚みがなくなり、構造体としての役割を果たせない末期の状態です。危険なのですぐに専門業者に相談することをお奨めします

床のスノコが沈むような違和感がある

ベランダの床(スノコ材)を下らから支える鉄骨は、錆び腐食の影響を受けやすく、最終的にはこの鉄骨が落下します。床抜け事故の可能性がとても高くなります

こちらのベランダは、床構造の鉄骨となっている「胴差鉄骨(どうざしてっこつ)」が深刻な腐食穴が開いている状況です。

実はこの鉄骨には、あちこちに「アルミテープ」が貼られており、穴が隠されていました。テープを貼った当時は、見送りにできた錆びも、十年以上放置されたことで、大変な危険域に達していました。こうなると当然、「自分で補修する」というレベルにはなく、専門業者による工事が絶対に必要です。

腐食錆びでボロボロになっている鉄骨設備は、一見まだ大丈夫そうでも、じわじわと確実に強度を失っています。この微妙な均衡が、少しのきっかけで予兆なく人的被害に繋がることがあります。

だからこそ、構造の理屈を把握して「ポイントを押さえた修理」が必要になります。外からテープで隠して塗装でごまかすのは危険です。専門業者だからこそ隠れた腐食危機をご提示できます。

参考:下記のニュースは鉄骨廊下の崩落事故ですが、鉄骨ベランダは廊下より華奢な構造なので、さらに注意が必要です。(北海道ニュースUHB YouTubeより)

錆びがどうして危険なのか?

「酸化した鉄」が「見た目だけの鉄」だから。

「なんだか、あちこちから錆びが出てるなぁ」と軽く考えてはいけません。鉄が錆びるというのは、鉄が酸素や水と化学反応を起こし、本来の体積を失いながら脆い酸化鉄に変化していく現象です。

- 体積の減少: 錆びによって鉄の厚みが失われ、荷重を支える力が直接的に低下する

- 強度の喪失: 錆びた部分はボロボロと崩れやすく、粘り強さや硬さを失う

つまり、ベランダの錆びを放置することは、建物を支える骨が少しずつ溶けていくのを放置するのと同じです。酸化鉄に支配された鉄骨のままだと、洗濯もの干しなどで、人が乗ったりしたわずかな重みで床が突然抜けて、崩落する事故につながる恐れがあります。

実践:鉄骨ベランダの補修工事

(自前のスケッチで恐縮ですが)鉄骨ベランダ補修計画の解説です。

※すべての補修に当てはまる工法ではありません

強度を失った胴差鉄骨は「カバー工法(錆びた部分に新たな鉄板を被せて溶接する)」で修理、強度復旧します。さらに「根太鉄骨」「建物側の鉄骨」など、ベランダを支える主要パーツにも溶接補強を加えます。そして、これらの鉄骨同志を溶接で補完し合って、ベランダ全体の強度を底上げ、復旧させていきます。

工事前の胴差し鉄骨。目を覆いたくなるほどの腐食です。ベランダ崩壊の危機にあります。

問題の胴差し鉄骨に対して、外側から新しい鋼材を増設して、強度を復旧します。

床下から見上げる、工事前のベランダです。

床スノコは経年で硬化しており、スノコを支える鉄骨(根太鉄骨)も錆びてボロボロになっています。

補修計画に沿って、根太鉄骨の増設補強をします。同時に床デッキも交換します。

工事前の建物壁面に施工されている鉄骨。こちらも穴が開いていて、安全な使用に耐えられません。

鉄骨を増設することで、安全使用に適した形に補強します。

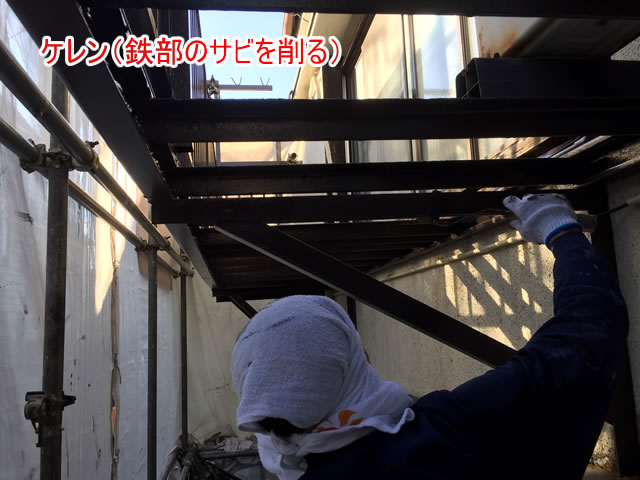

次に鉄部塗装の工程です。

ケレン(鉄部表面の腐食を削る)~下塗り(エポキシ防錆)~中塗り・上塗り(ウレタン塗膜)をすることで、鉄骨補強の効果を長く維持して、かつ、酸化鉄になるのを防ぐ塗膜としての役割を果たします。この塗膜の寿命は7年前後ですので、時期が来たら塗り替えをお奨めします。

参考:日本ペイントのファインウレタンU100を使って塗装をしています

【費用相場】ベランダの錆び、修理にかかる費用は?

錆の進行度によって工事内容は大きく変わります。参考までに戸建てのベランダ(3M前後)の鉄骨補修工事の相場感は下記です。

オーナー様の葛藤。交換しないで延命修理したい

鉄骨ベランダの腐食に悩んでいるけど。いまさら新しいベランダをつけてもな・・。とお悩みのオーナー様が多いです。

築年数のある建物に対して、高額な新しいベランダを設置しても、費用の無駄遣いになってしまうかもしれないと・・。

もしくは、交換工事中にベランダが使えない。アパートのベランダの場合は空室であるときにしかできないのではと・・・。

アパートや戸建ての鉄骨ベランダの腐食に悩んでいるとはいえ、やはり交換は避けたいはずです。費用的にも、建物との寿命バランス的にも、生活シーン的にも、ベランダ交換はなかなか現実的ではないし、交換工事は最終手段としておきたいところです。

まとめ:鉄骨ベランダの補修工事は専門業者にお任せを

既存の鉄骨ベランダのまま、長く使う補修工事では、下記のことをオーナー様とお話をします。

- 補強後の延命期間はどれくらい?(建物より長寿にする意味がない)

- 外観が刷新されるわけではない(既存鉄骨を流用する、外観維持の限界)

- 今後もメンテナンスが必要(新品でもそうですが)

交換か補修か、補修としても「どこで工事範囲の線引きをするか」など、コストパフォーマンスとにらめっこする必要があります。100人のオーナー様には100通りの解決策があるのです。

持続可能な・・という今風の言い方となりますが、現在のものを長く使えるに越したことはありません。ベランダを交換しない延命修理をご検討されるのはいかがでしょうか。

鉄骨ベランダの補修(延命)工事は弊社にご相談ください

参考記事:鉄骨ベランダ補強工事を他にもやっています

要約Q&A

Q:鉄骨ベランダの錆びを放置するとどうなるの?

A:錆びは鉄の厚みを失わせ、強度を低下させます。骨組みとして機能を失った鉄を放置すれば床抜けや手すり崩落といった人的被害リスクの要件を満たします

Q:DIYで錆びたベランダを補修できる?

A:鉄部表面の軽度の錆びくらいでしたらご自身で塗装をするなど可能かもしれません。とはいえ、築年数のある鉄骨設備は、内部まで腐食が進んでいることが多いため、専門業者による診断と補強工事が必要です

Q:補修と交換、どちらを選ぶべきですか?

A:腐食の進行度によりますし、建物全体の維持年数にもよります。軽度なら溶接補強と塗装で延命可能ですが、末期状態では交換が必要です。費用や建物の寿命バランスも考慮しながら適切な判断が求められます

Q:ベランダ補修にかかる費用はどれくらい?

A:軽度なら10万~30万円、中度で40万~60万円、重度で60万~80万円以上、全交換となると150万円以上かかるケースがあります。※工事内容や範囲によって基礎工事や養生工事、床交換工事、耐水工事などが必要になった場合は別途費用が生じます

Q:補修後はどのくらい長持ちしますか?

A:補強工事と防錆塗装、ほかにも耐水工事などを適切に行えば、建物の寿命に合わせて安全に使用できます。ただし塗装は7年前後で劣化するため、定期的な塗り替えが必要です。逆をいえば「向こう7年前後をキープする工事」を、都度行えばとても合理的な運用ができます